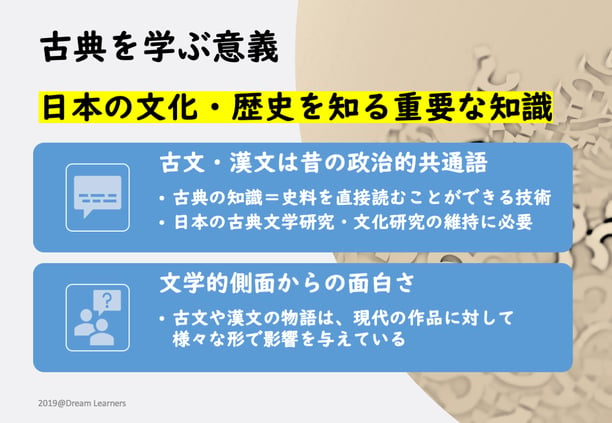

古文の勉強の意義

古文の勉強は、ぶっちゃけてしまえば、日本古来の文化を学ぶ以上の意義はありません。入試に出題されているから多くの人が勉強し、そういったものに興味を持つ人が定期的に出現し、古典文学研究や日本古来の政治・経済・文化研究が維持されているという背景があります。

他には文学的な側面から古文を学ぶ重要性を指摘する人もいます。現代の小説やドラマの中にも、古文の物語の中で展開されている人物関係やストーリーといったものをなぞっているものもあります。それぐらい、古典の文学でも面白さあるいは物語的な構成の魅力を発見できるという面白さがあるということです。

古文・漢文は日本の歴史を直接知ることができる道具

歴史博物館などを訪れた方にはわかると思いますが、昔の政治的な書類は、すべて古文の文体、あるいは漢文的な文体で書かれていました。日本の歴史を直接資料から知ることもできる大切な知識を学んでいるともいえます。

多くの人にとっては、ただ入試で使われるだけの古文を学ぶことで、こうした文化的政治的な史料を直接読むことができる教養が手に入るのです。

それを面白いと思うかどうかは別の問題だが…

こうした文化的歴史的な背景があると言う事は理解してもらった上で、それを面白いと思うかどうかは個人の問題だと思いますが、なるべく面白がってやってもらうことが古文上達のコツだといえます。

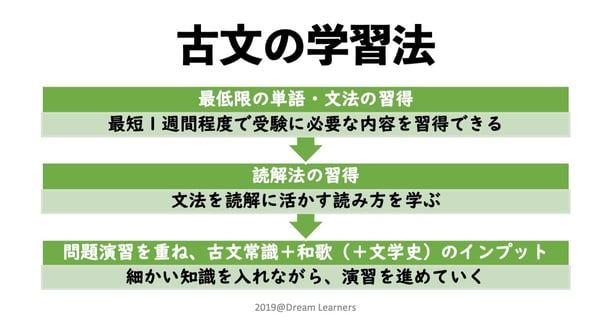

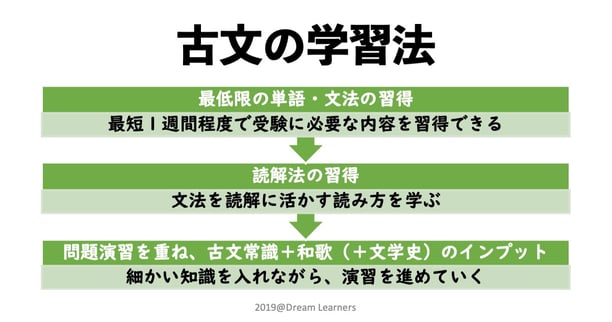

古文の実力は3つの要素から

①基礎知識=単語・文法(特に用言・助動詞・助詞・敬語)

古文も、英語と同様に単語や文法の知識は必須です。

しかし、本当に初学者の場合、最初に古文単語だけを勉強していても、やっている意味がわからないと思いますので、まず最初に文法の勉強を進めて、それと同時に古文単語の勉強をすると良いでしょう。

②読解(単語や文法の知識を読解に活かす方法を学ぶ)

一部の単語を現代語に訳せるだけでは、古文の読解ができているとは言いません。英語や現代文でも同じ話だと思います。助動詞、助詞、敬語の知識が読解にどう活用されるかなど、覚えていかなければいけない読解法はたくさんあります。

また、古文で描かれる時代は、現代と文化が違います。例えば、古文の文章では、恋愛話がよく出てきますが、お見合いや恋愛といったものはどういう形で行われるのかなど、当時の文化を知っていなければ全く話がわからないと言うこともあり得ます。

他にも、「東宮」「北の方」「台所」と聞いて、人の役職の話だ、とすぐに出てきますか? こうした「古文常識」にあたるものを読解の勉強と一緒に入れていく必要があります。

中堅レベルまでであれば、問題を解いていく中でこれらを身につけていくことで事足りますが、難関以上であれば、読解知識を単独で増やしていく必要があります。これは単純に聞かれる知識の深さや判断がより深く文化とかかわっていくからです。

③問題演習(+古文常識+和歌の修辞法+文学史)

ある程度、必要な知識がまとまってきたら、入試問題演習に入っていきましょう。実際の問題では、内容の理解はもちろんですが、文法や単語の知識問題も出題されます。

さらに、難関大になってくると、内容理解の深さが必要となってくるのはもちろんですが、和歌についてその表現技法(季語・掛詞・序詞・縁語、など)を直接問う問題も出てきます。

また出題されている作品の、同時代あるいは同ジャンルにあたる、別作品あるいは他の作者の名前を問う問題も出てきます。こうした問題は、文学史と言うジャンルにあたり、日本史をとっていない人でも答えなければいけません。

具体的なやり方

古文上達の大枠

原則、有名私大や地方国立以上でない限り、国語に古文が登場することは稀です。自分の志望する大学の入試科目を確認してください。

- 単語と文法のインプット

- 読み慣らし・解き慣らし

- 難関対策の精密な読解法や古典常識のインプット

以上が大枠で、中堅私立大までなら上の2点で事足りることが多いです。

古文単語帳

単語を高速で覚えていきたい場合には、「古文単語革命99」がおすすめです。単語量自体はどの大学に対応できるほどの分量がありますが、単語自体の解説(文化的な解説や語源など)はさほど充実してはいません。そう言ったものを求めるのならば「読んで見て覚える重要古文単語315」をお勧めします。

初学者だとそもそも単語自体が全く見覚えなくて覚えづらいと思いますので、その場合は説明が丁寧なマドンナ古文単語をお勧めします。こちらだと古文の作品ごとの世界観なども含めて丁寧な説明があるので初学者には向いていると思います。ただし、その分は時間がかかりますので勉強開始時期と相談して決めてください。

文法の学習①文法のみのスピード復習

まず、文法の学習は①か②のどちらかにしてください。両方やらず、片方やったらすぐに問題演習に進んでください。

スピードチェックは既習の場合の素早い復習に最適です。こちらも初学者にはきついと思うので、なるべく初学者は「富井の古典文法」のような講義系の本をお勧めします。

上記のドリルや文法講義の本は、助動詞や助詞は詳しいのですが、敬語については以下で紹介する読解のテキストの方が詳しいので、そちらで読みながら学ぶと良いでしょう。

もし古典文法のみについて網羅的な参考書が必要なのであれば(中堅以上の私立大学志望で検討してください)、以下のテキストを用意して辞書的に使うのが良いでしょう。

文法の学習②文法を中心とした古文全体にわたる講義

こちらは、読解の問題をしながら、文法の復習をしながら、古文常識などの読解に役に立つ知識を入れていく、と言った総合的なテキストです。文法だけで勉強してもいまいち古文がよくわからない、という人にはこちらのカテゴリがおすすめです。

その中でも初学者向けなのはマドンナ古文です。しかし、説明が詳しいぶん時間がかかるのが玉に瑕です。共通テストが目標の人や、難関私大以上の志望者で、時間がない場合にはドリル系をお勧めします。

Z会の古文上達基礎編は説明が硬いこともあり、ある程度古文に慣れている人向けです。ただし、国公立志望で二次試験まで国語を使う場合にはこの説明に慣れておいた方が良いので推奨しています。

読み慣らし・解き慣らし①(中堅レベルまで)

「読解法」が必要になってくるのは、難関私大以上であり、中堅私大や共通テストのみであれば、基本的には「読解知識のインプット+解き慣らしによる高速化」で有効な場合がほとんどです。まずインプットにつとめた上で、以下のような問題集に「基礎」レベルから取り組みましょう。

ここの読み慣らしは非常に大事で、ある程度確信を持って問題が解けるように、読めるようになるまではこの段階にとどまって、たくさんの演習をしてほしいです。中途半端に次にいかないでほしいです。そのため、同じものを時間を置いて再びするなどの「定着させる」「染み込ませる」を徹底してほしいです。

入試問題演習①中堅私大レベル

ある程度、単語・文法・読解の学習が進んだら、実際の入試問題を読んで解いてみましょう。英語と違って、古文は読解の問題でも、単語の意味や文法の話も満遍なく聞かれます。中堅私大古文演習から取り組むのが良いでしょう。

もちろん、志望大学が固まっていれば、過去問も併せて取り組んでください。「各大学が出している、各大学の対策講座」も有効活用しましょう。

読解法の習得(難関レベルへのつなぎ)

難関レベルに繋げていくために、ただひたすら問題演習しているだけでは出会いにくい読解知識や古典常識を、(出る頻度を考慮しつつも)ある程度は網羅的に学習していく必要があります。

レベルに応じて、以下のような参考書から選んで1冊を通して学んでいきます。

読み慣らし+入試問題演習②(難関レベル以上)

読解法を学んだ後で、難関レベルから順に読み慣らし・解き慣らし+問題演習を進めていきましょう。過去問集だけでなく問題集も並行させ、たくさんの文章に当たるように意識してください。

国公立二次試験まで意識する場合には、この段階はある程度にとどめて、後述の問題集で記述対策に入っていきましょう。

難関私大の差がつく知識(古文常識・和歌の修辞法・文学史)

この項目は、正直読み易ければなんでも良いです。なぜなら、共通して載っている知識が最も重要であり、細かい部分では合否の差にはつながりづらいからです。ほとんどのテキストで、合格点をとるのに必要な知識はカバーできていますから安心してください。

というわけで、実際に書店でみたりしてレイアウトや説明を確認して選ぶと良いと思います。私のお勧めは以下の3冊です。

古文記述問題対策(国公立・一部の難関私大向け)

読解法の基本技術を習得し、問題演習などを通じて根拠を明確にしながら読めるようになってきたら、記述論述問題に対する対策を始めましょう。対応問題集は以下の通りです。

ここまで来たら、基本は過去問をやりながらこれまでの復習をすることになるでしょう。和歌の修辞法などの知識もより必要となってきますのでそちらも抜かりなくやってください。

まとめ

古文の学習法は、

- 基礎知識の習得(単語、用言、助動詞、助詞、敬語)

- 読み慣らし・解き慣らし(語句の識別)

- ハイレベルの読解法・古文常識・和歌の修辞法・文学史の習得

の順番で進めてください。